Elon Musk declarou recentemente no X que “é necessário um aumento imediato na taxa de natalidade”. É o tipo de afirmação que parece dramática, urgente e vagamente civilizacional, mas que também está profundamente desligada da realidade. No entanto, Musk está longe de ser uma voz isolada dentro da extrema direita e entre os bilionários do mundo.

As baixas taxas de natalidade não são um mistério. Não são o resultado da decadência moral, do declínio da ambição ou de um excesso de “política acordada”, mas sim o resultado previsível de um sistema económico em que as pessoas recebem muito pouco, trabalham demasiado e são obrigadas a sentir-se pessoalmente responsáveis por falhas estruturais arquitetadas muito acima das suas cabeças.

Esta desconexão não se limita à fertilidade. Os mesmos bilionários e CEOs que lamentam o declínio demográfico também se queixam de que as pessoas não compram localmente, que as indústrias europeias estão a perder terreno e que “o Ocidente” está a tornar-se economicamente frágil, com alguns até a pedirem a proibição de plataformas online chinesas como Temu ou Shein. E, no entanto, quando se trata de soluções, convergem seguramente para as mesmas prescrições: horários de trabalho mais longos, contenção salarial, despedimentos em massa e desregulamentação.

Por outras palavras, mesmo quando o seu diagnóstico ocasionalmente se sobrepõe à realidade, os seus remédios pioram sistematicamente o problema.

Comece com os salários. Em grande parte da Europa, os salários reais estagnaram ou caíram nos últimos anos. A inflação consumiu o poder de compra, enquanto os aumentos salariais ficaram atrás dos custos de habitação, energia, alimentação e cuidados infantis. Os resultados são visíveis nos números: a taxa média de fertilidade da UE caiu para cerca de 1,4 filhos por mulher, muito abaixo do nível de reposição. Para milhões de famílias, o rendimento já não é uma base para planear um futuro, mas um exercício constante de controlo de danos.

Mas melhores salários, por si só, não farão diferença se o custo de vida continuar a subir. Os jovens simplesmente não conseguem comprar uma casa na maioria dos países europeus e os custos básicos de vida aumentaram várias vezes mais rapidamente do que os salários.

Tudo isto tem consequências diretas para a fertilidade. Ter filhos requer não apenas amor ou desejo, mas tempo, dinheiro e uma sensação de estabilidade. Quando a renda absorve metade do seu rendimento, quando os custos de cuidados infantis rivalizam com uma segunda hipoteca, e quando a segurança no emprego é corroída por intermináveis “reestruturações”, optar por não ter filhos não é um fracasso cultural, mas uma decisão economicamente racional.

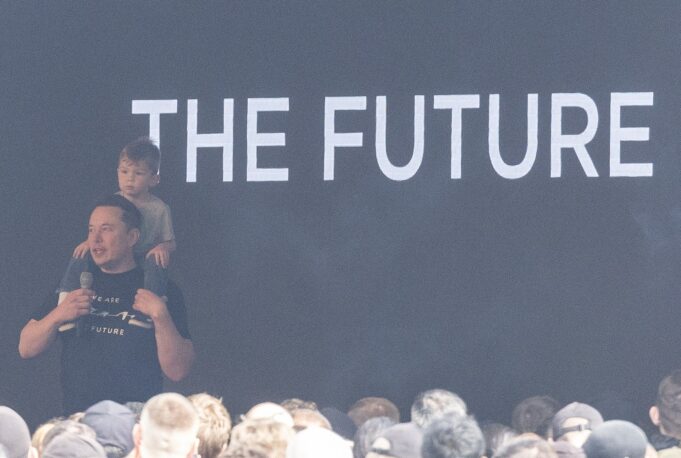

No entanto, esta realidade é rotineiramente ignorada por aqueles que estão no topo. Musk, por exemplo, é famoso não só pela sua preocupação com o declínio populacional, mas também por defender culturas de trabalho extremas. Os funcionários das empresas que ele controla foram instruídos a trabalhar horas “duras” ou sair, e mensagens semelhantes ecoam nas empresas americanas e cada vez mais na Europa: trabalhem mais, descansem menos, sejam gratos e, de alguma forma, também encontrem tempo para ter filhos e comprar produtos locais, que são muitas vezes mais caros do que os vendidos pelos retalhistas online chineses.

A contradição é óbvia. Não se pode exigir dias de trabalho mais longos, disponibilidade de fins de semana e precariedade permanente, e depois agir com surpresa quando as pessoas não têm tempo, energia ou confiança para criar os filhos. A biologia pode estabelecer limites, mas a economia determina se as pessoas se sentem suficientemente seguras para construir famílias dentro delas.

Também é verdade que a queda das taxas de natalidade nas sociedades ricas é um padrão há muito observado, moldado por condições estruturais e não simplesmente pelo “declínio cultural” ou pela falta de desejo de ter filhos.

Isto leva a um paradoxo. As sociedades ricas tendem a ter menos filhos, pelo que se assume muitas vezes que o problema não pode ser económico. Mas isto confunde riqueza nacional com segurança individual. Os países ricos ainda podem ser locais hostis para criar famílias. O que suprime a fertilidade não é a prosperidade, mas a precariedade.

Onde o rendimento está concentrado, o tempo é escasso e o risco é individualizado, ter filhos torna-se um jogo e não uma escolha. A questão, então, não é por que razão as pessoas nos países ricos têm menos filhos, mas por que tantos países ricos tornam a vida familiar economicamente irracional.

A mesma lógica se aplica ao consumo. Os líderes empresariais europeus queixam-se frequentemente de que os consumidores estão a afastar-se dos produtos locais e a optar pelas importações baratas da China. Isto é enquadrado como uma falta de lealdade ou de bom gosto e como um perigo iminente para as economias ocidentais, mas a verdade é muito mais simples.

As pessoas compram barato porque recebem mal. Quando os salários estagnam, o preço torna-se o factor dominante nas decisões de compra, e apoiar os produtores locais torna-se um luxo, acessível principalmente àqueles que estão isolados das pressões económicas que moldam o debate, muitas vezes os mesmos actores que ajudaram a criá-los.

É aqui que a hipocrisia fica clara. Os mesmos actores empresariais que suprimem os salários através da externalização, da automatização e da redução incessante de custos queixam-se então de que a procura interna é fraca. Eles esvaziam a classe média e depois lamentam o seu desaparecimento.

Nada disso é acidental. A desigualdade extrema não é um efeito colateral das economias modernas, mas uma escolha política, ativamente defendida por aqueles que mais beneficiam dela. Os milionários, e especialmente os multimilionários, exercem uma influência descomunal sobre as políticas públicas, os mercados de trabalho e os quadros regulamentares. Através do lobbying, da evasão fiscal, da propriedade dos meios de comunicação social e do acesso directo aos decisores, moldam as economias de forma a concentrar a riqueza, ao mesmo tempo que externalizam o risco para os trabalhadores e as famílias.

O resultado é um sistema em que a insegurança é normalizada para muitos e opcional para poucos. Quando o poder económico se traduz tão facilmente em poder político, as políticas que poderiam restaurar o equilíbrio, tais como salários mais elevados, horários de trabalho mais curtos, tributação progressiva, serviços públicos robustos e tributação da riqueza, são rejeitadas como irrealistas, mesmo quando as consequências sociais da desigualdade se tornam impossíveis de ignorar.

Não é incomum que políticos alinhados com as elites económicas proponham cortes de impostos para as empresas, muitas vezes através de reduções nas contribuições sociais e protecções laborais, ao mesmo tempo que transferem o fardo para o resto da população sob a alegação de que isso “criará empregos”. Neste sentido, a actual crise de fertilidade não é um mistério demográfico, mas sim um fracasso de governação enraizado no poder desenfreado daqueles que lucram com a escassez enquanto lamentam os seus efeitos.

A história oferece uma lição simples. Henry Ford entendeu que pagar aos trabalhadores o suficiente para comprar os produtos que fabricavam não era caridade, mas sim economia sólida. A elite empresarial de hoje parece ter esquecido essa ideia, apesar de usufruir de ganhos de produtividade e lucros recordes inimagináveis há um século.

Em vez disso, as demissões em massa são apresentadas como eficiência. Milhares de trabalhadores altamente qualificados são despedidos, embora a remuneração dos executivos e os pagamentos aos accionistas permaneçam intactos. Os empregos são tratados como dispensáveis, as famílias como opcionais e a estabilidade como um privilégio e não como uma base.

E quando as consequências sociais se tornam impossíveis de ignorar, os bilionários redescobrem subitamente a “sociedade” e emitem pronunciamentos sobre o que as pessoas comuns deveriam fazer de diferente.

Apesar da complexidade da situação, a lógica central é simples. Se as pessoas não ganharem o suficiente para viverem decentemente, não comprarão bens caros, não terão filhos nem planearão um futuro a longo prazo. Se se espera que estejam permanentemente disponíveis para trabalhar, não terão tempo nem capacidade emocional para cuidar das famílias ou comunidades.

Se os multimilionários estão genuinamente preocupados com o declínio demográfico, a receita não é o pânico cultural ou a moralização reprodutiva, ou a exibição das suas próprias famílias numerosas, mas sim salários mais elevados, protecções laborais mais fortes, habitação acessível, cuidados infantis acessíveis e horários de trabalho mais curtos. Acima de tudo, seria fundamental reduzir a extrema concentração da riqueza nas mãos de poucos.

Se estão preocupados com o declínio das indústrias locais, a resposta não é repreender os consumidores, mas reconstruir o poder de compra e a segurança económica.

A verdade incómoda é que muitas das elites actuais beneficiam da própria fragilidade que denunciam. A estabilidade, pelo contrário, exige redistribuição, limites e responsabilidade partilhada. Se os multimilionários estiverem realmente preocupados, deveriam aceitar impostos pesados sobre a sua riqueza. A filantropia e as doações de caridade, frequentemente utilizadas como ferramentas para a evasão fiscal e o branqueamento de reputação, não substituem a responsabilização democrática.

Quando os multimilionários exigem mais bebés, mais lealdade, mais trabalho e mais sacrifícios, a verdadeira questão não é por que razão as pessoas comuns não conseguem cumprir os seus objectivos, mas por que razão aqueles que detêm mais poder se recusam a reconhecer o seu próprio papel na criação das condições que agora condenam. Abordar esta crise exige, em última análise, escolhas políticas que reequilibrem o poder em relação aos trabalhadores, às famílias e às instituições democráticas, em vez de consolidarem ainda mais a autoridade daqueles que lucram com a insegurança.